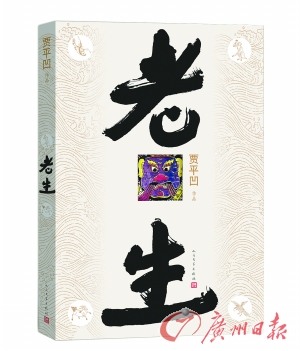

贾平凹  《老生》 第十五部长篇小说《老生》北京首发 日前,贾平凹第十五部长篇小说《老生》由人民文学出版社推出,并在京举行读者见面会暨名家论坛。贾平凹携作品现身北京大学活动现场,与读者进行了面对面的交流。新书上架之际贾平凹接受了记者的采访,他表示:“这一本《老生》,就是烟熏出来的……我有使命不敢怠,站高山兮深谷行。风起云涌百年过,原来如此等老生。” 首次尝试民间写史 2011年初问世《古炉》,2013年初首发《带灯》,贾平凹以两年一部的速度推出一本长篇小说。 《老生》以老生常谈的叙述方式记录了中国近代的百年历史。故事发生在陕西南部的山村里,从二十世纪初一直写到今天,是现代中国的成长缩影。书中的灵魂人物老生,是一个在葬礼上唱丧歌的职业歌者,他身在两界、长生不死,他超越了现世人生的局限,见证、记录了几代人的命运辗转和时代变迁。老生是一个不可或缺的精神主线,把四个不同时间、不同地点发生的故事连缀成一部大作。 贾平凹在多年的文学创作历程中,一直是在不断地进行各种尝试与突破:《古炉》中对于“文革”历史客观冷静的叙事与对于政治、人性的思考,《带灯》的首次以女性为主角的尝试等都是例证。 在《老生》一书中,贾平凹则开始尝试一种民间写史的方式。对于书中所涉及的历史背景与人物事件的考证与真实性,贾平凹曾表示,他“看过一些资料,也在民间走访过,加上小时候就常听老人们讲,有些当然是戏说,有些则有鼻子有眼,总之都引人入胜” 。民间写史不同于以报告、全纪实为核心的正史,它不仅要讲山海纵横与客观事件,更要讲每一种人群在跌宕历史中的浮沉辗转。 因此,在《老生》中所讲述的四个历史故事,既是在讲述现当代中国百年的革命史,也是在写历史变革中民间百姓的人情世故。书中的人物有的怀揣指点江山之志却湮没在改革浪潮的最前沿,有的大展宏图却成为别人故事中的“边角碎料”,有的本该远离烟火却无故被殃及池鱼…… 千淘万洒始得金 评论指出,贾平凹尝试民间写史不同且不逊于正史的震撼之处在于:《老生》里的时间顺序以非语言学的方式前进。当贾平凹不仅以语言,更是以文学的方式来梳理历史时,人与自然、人与历史、人与人的微妙关系尽收其中,在磅礴正史面前显得无限渺小的人的行为,在文字中也顿起蚍蜉撼树之势。 贾平凹在文坛活跃的几十年里,一直在文学创作上不断地探索、开发新的领域,对于贾平凹而言,文学创作几乎成为了他的一种责任,他以文学的形式去再现生活,将不同时代人的思想变迁融入他的作品之中。 《老生》亦是一部贾平凹兼文学创新与历史使命感于一体的作品。贾平凹分析自己至今的全部作品,称:“有许许多多的事一闭眼就想起,有许许多多的事总不愿去想,有许许多多的事常在讲,有许许多多的事总不愿去讲。能想的能讲的已差不多都写在了我以往的书里,而不愿想不愿讲的,到我年龄花甲了,却怎能不想不讲啊?!”这也是贾平凹写《老生》的初衷。 《老生》书中人物的所作所为,就是中国几代人所经历的真实生活,在这部新作中,贾平凹展露出来的故事取材于乡村大地,还原于民间历史,将文学作品根植于百姓,看民之悲喜,写民之苦乐,拥有丰富的内涵。《老生》所关注的,已不仅是单纯的个体或是某一地域人们的生活及精神状态。而为一个时代留下文学的历史真实,哪怕是一个切面,便也是作家的使命与文学的价值所在。 曾三次中断写作 贾平凹说:“《老生》是四个故事组成的,故事全都是往事,其中加进了《山海经》的许多篇章,《山海经》是写了所经历过的山与水,《老生》的往事也都是我所见所闻所经历的。《山海经》是一个山一条水地写,《老生》是一个村一个时代地写。《山海经》只写山水,《老生》只写人事。《老生》中,人和社会的关系,人和物的关系,人和人的关系,是那样的错综复杂,清白和温暖,离别和混乱、凄苦和荒唐。” 虽然《老生》的问世距离《带灯》不到两年,但贾平凹表示:“写起了《老生》,我只说一切都会得心应手,没料到却异常滞涩,曾三次中断了,难以为继。苦恼的仍是历史如何归于文学,叙述又如何在文字间布满空隙,让它有弹性和散发气味。”为此,他阅读着《山海经》,又去了秦岭,拜访了秦岭的隐士。 对话贾平凹: “我有使命不敢怠” 广州日报:能否谈谈创作新书的初衷? 贾平凹:三年前的春节,我回了一趟棣花镇,除夕夜里到祖坟上点灯。这是故乡重要的风俗,如果谁家的祖坟上没有点灯,那就是这家绝户了。从棣花镇返回了西安,我很长时间里沉默寡言,常常把自己关在书房里,整晌整晌什么都不做,只是吃烟。在灰腾腾的烟雾里,记忆我所知道的百多年。时代风云激荡,社会几经转型,在为了活得温饱,活得安生,活出人样,我的爷爷做了什么,我的父亲做了什么,故乡人都做了什么,我和我的儿孙又做了什么,哪些是荣光体面,哪些是龌龊罪过?能想的能讲的已差不多都写在了我以往的书里,而不愿想不愿讲的,到我年龄花甲了,却怎能不想不讲啊? 广州日报:新书与《山海经》有紧密关系,您什么时候开始阅读这本书? 贾平凹:其实我在很早之前就看《山海经》。《山海经》我看了好多遍,如果按照现在人的阅读习惯是读不进去《山海经》的,但是你读进去以后就特别有意思,详细分析每一个字的时候,中国人的思维、中国人文化的源头都在《山海经》。中国人对外部世界形成的观念就是从《山海经》里面来的。 广州日报:中国长篇小说最高奖历届获奖作品,均以乡土题材为主,您怎么看? 贾平凹:中国年龄大一点的作家都是写乡土的,我本人也只会写这方面的一些东西,一个作家毕竟熟悉的东西、擅长的东西是有限的。再一个我觉得一个作家写东西,不一定是给全部人写的,他是给一部分读者写的。不可能达到大家都满意,或者是看到都喜欢,只是写给一部分人,发行量也是有限,只有一部分人喜欢来看。 广州日报:是什么样的动力驱使着您一本又一本地推出新作? 贾平凹:我在书房里写了四句话,比如“我有使命不敢怠”等。我每写一个长篇的时候,写作过程其实是非常辛苦的,因为长篇小说一写就好长时间、几年时间,除了开会、活动以外基本上我都在琢磨这个事情。 这样时间长了就经常没劲了,就像在运动场上你跑步的时候别人得给你喊加油。所以,要经常给自己鼓劲,我每次写长篇就写一个字——不停地写书法作品给自己鼓劲。这个使命不是谁交给我要完成的任务,也没有谁给我下达任务。文\图(除署名外)记者吴波 |

在新大众文艺的坐标中看网络文学经典化11 人气#文化观察

在新大众文艺的坐标中看网络文学经典化11 人气#文化观察 长篇小说的地域书写与中国故事10 人气#文化观察

长篇小说的地域书写与中国故事10 人气#文化观察 《疯狂动物城2》:“出人意料”背后的和而32 人气#文化观察

《疯狂动物城2》:“出人意料”背后的和而32 人气#文化观察 拓展当代“海洋书写”的边界,雷默首部长篇163 人气#好书推荐

拓展当代“海洋书写”的边界,雷默首部长篇163 人气#好书推荐